re:publica 2025

Okay, bevor sich in den folgenden Wochen neue Eindrücke von meinem ersten Hessentag-Einsatz in Bad Vilbel, meinem zweiten Fachtag Medien im Museum für Kommunikation in Frankfurt und der nächsten BiblioCon in Bremen in den Vordergrund drängen, wird es höchste Zeit für eine #rp25 – recap.

First things first: es war meine erste re:publica – aber sicher nicht meine letzte. Und ich finde, Europas größtem Festival zur digitalen Gesellschaft sollte in der Bibliotheks- und Informationswelt zukünftig noch mehr Beachtung geschenkt werden (und umgekehrt, wobei wir das vielleicht auch selbst in der Hand haben).

Nachdem die pre:publica leider buchstäblich etwas ins Wasser gefallen ist, stellte sich das richtige Festival-Feeling beim Opening dann doch recht schnell ein. Mit, wenn ich es mir richtig notiert habe, 600 Sessions auf 27 Bühnen, war aber auch die FOMO direkt am Start.

Werfen wir traditionell mal einen schnellen Blick auf die Sessions, an denen ich teilgenommen habe, bevor wir inhaltlich einsteigen:

GenerationXYZ: Digitale Heimaten, digitale Zukünfte (Patricia Cammarata, Theresia Crone, Johnny Haeusler, Oğuz Yilmaz) – Aufzeichnung

Digitale Governance: Wie umgehen mit den Entwicklungen sozialer Netzwerke wie Instagram, Facebook oder X? (Beate Stoffers, Norbert Taubken)

Blamieren oder Kopieren – Wie der Bund das Nachnutzen digitaler Lösungen in Kommunen fördern kann (Mathias Großklaus, Robert Peter) – Aufzeichnung

Aus den Flicken einen Teppich machen – lückenlose Medienbildung jetzt! (Nadine Berlenbach, Niels Brüggen, Rüdiger Fries, Daniel Hoffmann, Mieke Garbe, Kristina Richter)

Verwaltungsdigitalisierung made in Berlin (Martina Klement, Ulf Buermeyer) – Aufzeichnung

Was wir Erwachsenen bei “Future Skills” falsch verstanden haben. Ein Plädoyer für ein cross-generationales Lernprojekt (Jöran Muuß-Merholz)

Vom Mut zum Aufhören: Wie Exnovation die Zukunft gestaltet (Sandra Bils)

Bürokratie 2.0: Wie Technologie das Vertrauen in unsere Demokratie wiederherstellen kann (Till Behnke)

Öffentlicher IT-Support für alle Menschen! (Jacob Svaneeng)

Digital die Welt retten? – NGO Arbeit & Ehrenamt im Wandel der Zeit (Lena Fünfsinn, Martina Quast, Robin Elias Alef, Hanna Klimpe) – Aufzeichnung

Draußen TikTok, drinnen Fax. Vom Quereinstieg in eine Behörde (Ann Cathrin Riedel, Laura Dornheim, Katrin Lütkemöller Shaw)

Demokratie aktiv schützen: ein Lernfeld für die Verwaltung (Jaschka Selinger, Doreen Denstädt, Julia Kümper)

XYZ? Generationenlabels zementieren doch nur Vorurteile! (Robert Eysoldt)

Kick-Starting the Maker Movement in Czechia: From a Beer to FAB25 – A Flagship Event for 1,100 Makers (Barbara Liskova)

Zeit für ein Upgrade unserer Menschlichkeit (Lunia Hara) – Aufzeichnung

It’s generational! Why we clash and how we’ll squash the beef (Johannes Lukas Gartner, Linn Friedrichs) – Aufzeichnung

Ein Märchen über Innovation für jung und alt (Marina Schakarian, Jannis Schakarian) – Aufzeichnung

Skills, Skills, Skills – Wie ich mit Weiterbildung meinen Job und die Transformation gestalten kann (Aileen Körfer, Moritz Ansmann) – Aufzeichnung

KI-Einsatz in Schulen – was geht? Und was geht so gar nicht? (Nele Hirsch, Marit Hansen, Tim Krieger, Jan Schallaböck)

Die Zukunft serviert: Wie KI und Robotik das Genuss-Marketing neu definieren (WilliWein TailorWine, Alexandra Wrann, Philipp Mann, Katja Jäger) – Aufzeichnung noch nicht online

Ungeschützter Verkehr mit Robotern – Wie leben mit autonomen Lieferfahrzeugen im öffentlichen Raum? (Lena Fiedler, Paul Schweidler) – Aufzeichnung noch nicht online

Collective Ownership: Wie der Staat von morgen aussehen sollte und wie wir ihn bereits jetzt finden (Tiaji Sio, Arne Treves, Georg Diez) – Aufzeichnung

Jetzt aber! Warum ein funktionierendes eGovernment für Deutschland und Europa dringlicher ist, denn je! (Fritzi Köhler-Geib, Claudia Plattner, Karen Funk) – Aufzeichnung

Happy! (Marcus John Henry Brown) – Aufzeichnung [EN]

Demenz: Teilhabe mit digitalen Tools ermöglichen? (Sven Paul, Michael Zeiler, Saskia Weiß, Zarah-Louise Roth) – Aufzeichnung

Mind Matters: Bridging Generational Attitudes to Make Mental Health a Daily Wellness Priority (Prateep Beed) – Aufzeichnung noch nicht online

Changemaking der nächsten Generation: “Conscious Tinkering” KI-osk (Joice Biazoto, Clara Bräuer, Odin Mühlenbein)

BREATHE TO RESET: Nervous System Regulation in Seconds (Habiba Elisa Jaziri) – Aufzeichnung

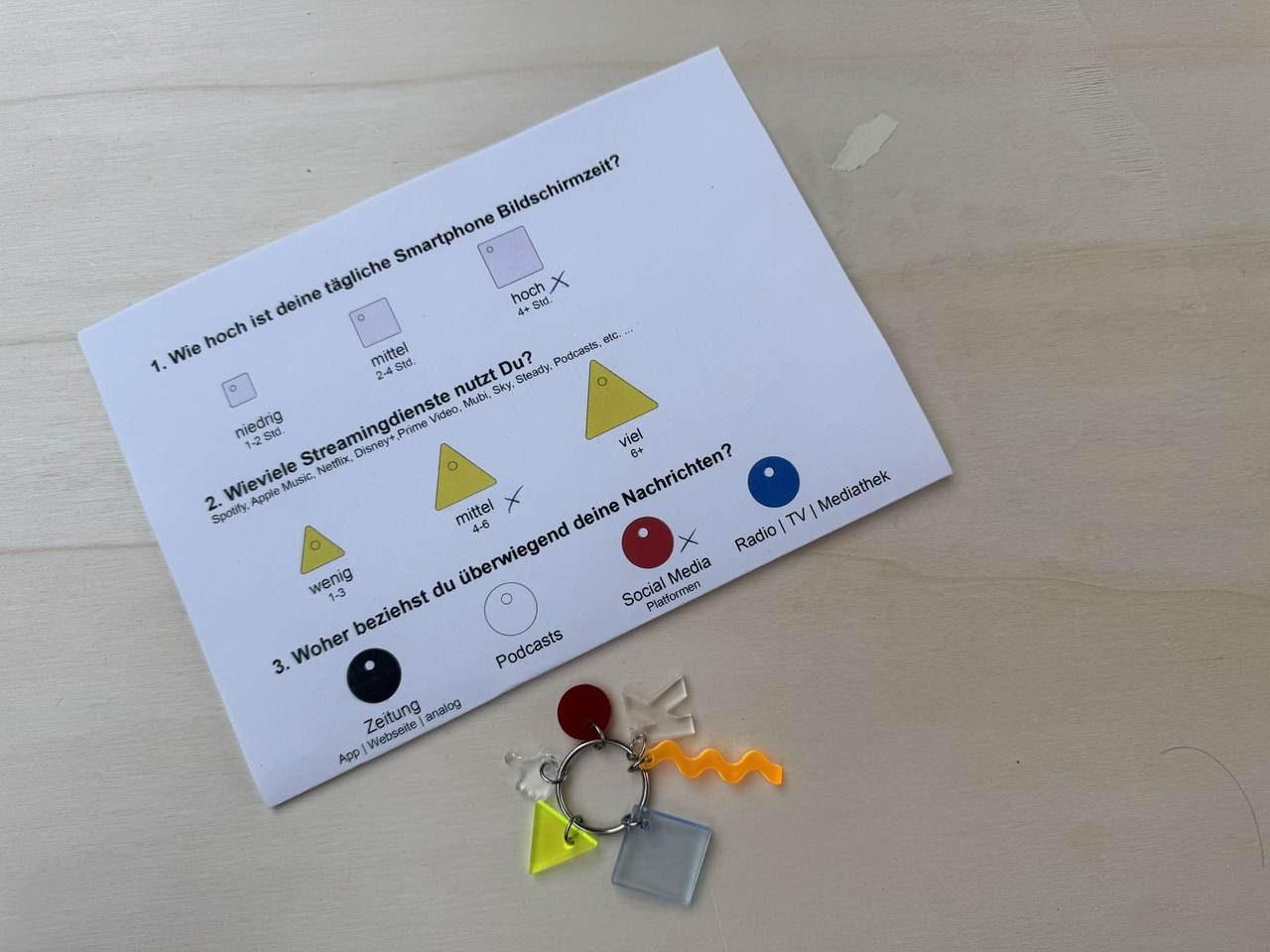

Deine Mediennutzung als Schlüsselanhänger (Anna Meide, Anna Eschenbacher)

Digitale Brücken bauen: Förderung intergenerationaler Teilhabe im sozialen Brennpunkt (Sonja Schillings) – Aufzeichnung noch nicht online

Okay, 30 Sessions verteilt auf 3 Tage kann ich kaum in einem Blogpost aufarbeiten. Deswegen möchte ich es wie mit meiner Sessionplanung halten und genauer auf die Sessions eingehen, die nicht aufgezeichnet wurden. Darüber hinaus möchte ich mich an einer Einordnung zur Relevanz der Inhalte für Bibliotheken und Maker:innen versuchen. Vielleicht lasse ich mich dabei anhand meiner Notizen (Transparenz-Disclaimer) ein bisschen von “der KI” unterstützen. Alle anderen Sessions könnt ihr euch bereits jetzt bzw. nach und nach auf YouTube ansehen: Playlist auf dem Kanal von der re:publica.

Meine Schwerpunkte in der Sessionauswahl lagen, wie unschwer zu erkennen auf: Verwaltungsdigitalisierung, Bibliotheksangebote, Maker-Activities, Robotics und Mental Health.

Abseits von Bühnen und Sessions habe ich mich über einige nette Begegnungen, unter anderem mit Adas großen und kleinen Geschwistern aus der Stadtbibliothek Spandau gefreut.

Digitale Governance: Wie umgehen mit den Entwicklungen sozialer Netzwerke wie Instagram, Facebook oder X?

Digitale Räume bieten niederschwelligen Zugang zu Information, Teilhabe und demokratischer Mitgestaltung – bergen aber auch Risiken wie Desinformation, Manipulation, fehlende Kontrolle und unklare Regelwerke. Ein zentrales Ziel ist es, die digitale Gesellschaft so zu gestalten, dass sie demokratische Strukturen stärkt: durch Bildung, Partizipation, transparente Kommunikation und verlässliche Informationswege.

Akteure und Verantwortung

- Stiftung Zukunft Berlin steht exemplarisch für zivilgesellschaftliche Beteiligung an digitalen Debatten.

- Es braucht interdisziplinäre Stimmen – nicht nur Politiker:innen, sondern auch Fachleute mit spezifischem Know-how.

- Unternehmen, Staat und Zivilgesellschaft müssen gemeinsam neue Formen der Digital Governance entwickeln.

Soziale Medien und Informationsverhalten

- Soziale Netzwerke sind dominante Informationskanäle für viele Menschen.

- Politiker:innen und Institutionen nutzen sie zunehmend zur Kommunikation.

- Gleichzeitig herrscht eine Ambivalenz zwischen niedriger Zugangsschwelle und fehlender Kontrolle über Inhalte, Algorithmen und Wahrheitsprüfung.

Regelwerke und Steuerung

- Digitale Räume operieren zwischen individuellen Regeln, gesetzlichen Vorgaben und oft fehlenden verbindlichen Strukturen.

- Es stellt sich die Frage: Welche Regulierung ist nötig – und wo beginnt Zensur?

- Staatliche Akteure sind gefordert, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, ohne Innovation und Offenheit zu ersticken.

Bibliotheken, Archive und andere Informationsinstitutionen haben eine zentrale Rolle in dieser Debatte:

Bildungsauftrag und Medienkompetenz

- Bibliotheken müssen nicht nur Information bereitstellen, sondern auch deren Einordnung vermitteln: Wie entsteht Wissen? Was ist verlässlich? Wie funktionieren Algorithmen?

- Der Bildungsauftrag wird zunehmend plattformbasiert: Bibliotheken sollen dort präsent sein, wo Menschen Informationen suchen – auch in sozialen Medien und dezentralen Netzen.

Demokratische Infrastruktur

- Bibliotheken sind Orte der offenen Debatte, des Wissensaustauschs und der digitalen Teilhabe.

- Als öffentliche Institutionen können sie Brücken schlagen zwischen Staat, Bürger:innen und digitalen Räumen.

Plattformunabhängigkeit und Zugänglichkeit

- Informationen sollten nicht exklusiv auf wenigen zentralen Plattformen erscheinen.

- Bibliotheken können durch Open-Access-Angebote, digitale Archive und dezentrale Kanäle Alternativen bieten.

Vorbilder und Best Practices

- Es braucht mutige Projekte, die digitale Kommunikation demokratisch gestalten: Social-Media-Angebote, Digital-Literacy-Workshops, Beteiligungsformate.

- Bibliotheken können als Reallabore für gute digitale Praxis dienen – unterstützt durch Förderungen und gezielte Partnerschaften.

Die Bibliotheks- und Informationswelt steht an einem kritischen Punkt: Sie kann die Brücke zwischen analoger Demokratie und digitaler Öffentlichkeit sein. Ihre Verantwortung ist es, nicht nur Zugang zu Wissen, sondern auch kritische Reflexion und digitale Souveränität zu fördern. Dabei sollte sie bewusst auch in sozialen Medien präsent sein – mit Haltung, Wissen und Mut zur Gestaltung.

Aus den Flicken einen Teppich machen – lückenlose Medienbildung jetzt!

Medienbildung ist nicht nur technisches Wissen, sondern bedeutet:

- Reflexionsfähigkeit,

- kritische Mediennutzung,

- und bewusste Teilhabe an digitalen Prozessen.

Ziel ist ein digitales Deutschland, in dem alle Menschen Zugang zu Medienbildung haben – altersunabhängig, barrierearm und lebensweltlich verankert.

- Digitalkompetenz muss differenziert verstanden werden – nicht alle starten auf dem gleichen Niveau.

- Empirisch basierte Personas helfen, Angebote an echten Lebenssituationen auszurichten: Eltern, Erwachsene, Senior:innen – mit unterschiedlichen Zugängen, Barrieren und Bedürfnissen. [Zur Quelle: https://digid.jff.de/personas/]

Medienbildung für Eltern

- Eltern prägen nicht nur ihren eigenen Medienumgang, sondern auch den ihrer Kinder.

- Medienbildung muss daher generationenübergreifend gedacht werden, z. B. durch niedrigschwellige Elternangebote, lokale Beratung und digitale Selbstlernangebote.

Erwachsenenbildung im digitalen Kontext

- Zielgruppe ist heterogen – reicht von völligen Neueinsteiger:innen bis zu Menschen mit fortgeschrittenem Interesse.

- Herausforderungen:

- Schüchternheit & Unsicherheit im Zugang

- Überforderung durch Fachsprache oder Technik

- Fehlende Angebote für Fortgeschrittene

- Es braucht:

- offene Anlaufstellen

- Mikroformate

- Vernetzte und sich ergänzende Strukturen

- Aufsuchende Formate jenseits klassischer Bildungsorte

Medienbildung für Senior:innen

- Biografische Brüche (z. B. Ruhestand) bringen neue Lernbedarfe.

- Digitale Teilhabe ist für viele nicht optional – z. B. durch digitale Behördenwege („digital only“).

- Herausforderungen:

- Einsamkeit, fehlende Vorerfahrung, geringe Frustrationstoleranz

- Bildung findet oft vor Ort, ehrenamtlich, nicht-institutionell statt

- Lösungen:

- Koordination der Angebote

- Ansprechpartner in jeder Kommune

- Gerechte Mittelverteilung

- Formate speziell für Ältere (klassische Medien + digitale Neuzugänge)

Strukturen und Steuerung

- Föderale Struktur bewahren, aber:

- durch eine zentrale Koordinationsstelle unterstützen

- Synergien schaffen:

- Kampagnenarbeit

- fortgeschrittene Themen

- kooperative Angebote zwischen Bildungsträgern, Gemeinden, Bibliotheken

Neue Räume und Formate

- „Mikrofortbildungen“ als flexible, kreative Antwort auf Zeitmangel, Überforderung und Lebensnähe

- Fantasievolle, lebensweltliche Formate in Cafés, Bibliotheken, Einkaufszentren

Bibliotheken sind prädestiniert, eine tragende Rolle in der Medienbildung zu übernehmen:

Niedrigschwellige Anlaufstelle

- Öffentliche Bibliotheken sind vertraute, offene Orte – ohne Zugangshürden.

- Sie können Anlaufstellen für digitale Alltagsfragen sein – von Basiswissen bis KI.

Zielgruppengerechte Angebote

- Mit Hilfe der Personas können Bibliotheken Programme für Eltern, Berufstätige oder Senior:innen differenzieren.

- Sie bieten Raum für Selbstlernen, offene Sprechstunden, Mikroformate und Peer-Learning.

Vernetzung, Koordination und lebensbegleitendes Lernen

- Bibliotheken können regionale Bildungsnetzwerke mitgestalten – zwischen Volkshochschulen, Seniorentreffs, Schulen und kommunaler Verwaltung.

- Als Orte für informelles und formelles Lernen unterstützen Bibliotheken den ganzen Lebenszyklus der digitalen Bildung – vom Kita-Elternabend bis zum Tablet-Kurs für Hochaltrige.

Digitale Selbstbestimmung

- Bibliotheken stärken durch Informationskompetenz und Datenschutzthemen die digitale Selbstbestimmung.

Eine zukunftsorientierte Medienbildung ist vielfältig, vernetzt und zielgruppenorientiert. Die Bibliothekswelt kann in ihrer Infrastruktur, Offenheit und Vermittlungsfunktion eine Schlüsselrolle einnehmen – als Lernort, Beratungsraum, Begegnungsstätte und Plattform für digitale Teilhabe aller Menschen.

Was wir Erwachsenen bei “Future Skills” falsch verstanden haben. Ein Plädoyer für ein cross-generationales Lernprojekt

Was sind Future Skills eigentlich?

- Nicht nur Technik oder Tools, sondern ein breites Spektrum an Haltungen, Denkweisen und Fähigkeiten:

- z. B. Kreativität, kritisches Denken, Neugier, Empathie, Medienkompetenz, Fehlerfreundlichkeit, Zeitmanagement, Umweltbewusstsein, Prompting-Skills, Data Literacy, etc.

- Es geht um Kompetenzen für eine ungewisse Zukunft, nicht nur um gegenwartsbezogene Qualifikationen.

Kompetenz vs. Qualifikation

- Kompetenz bedeutet:

- Wissen, Können und Haltung flexibel und anpassungsfähig auf neue Probleme übertragen zu können.

- Etwas zu lernen heißt nicht nur, es einmal anwenden zu können – sondern dauerhaft in variablen Kontexten.

- Qualifikation ist punktuell – Kompetenz ist dynamisch.

Was wird häufig missverstanden?

- Future Skills werden oft als Checkliste oder Buzzword-Katalog gesehen.

- Es fehlen:

- tatsächliche Lerngelegenheiten

- konkrete Vermittlungsstrategien

- Raum für Reflexion und Praxisbezug

Lösung: cross-generationales Lernen

- Das Lernen mit- und voneinander zwischen Generationen ist selbst ein „Super Future Skill“.

- Wissen, Perspektiven und Erfahrungen sollten altersübergreifend geteilt werden.

- Es braucht Begegnungsräume, wo Lernende gemeinsam Kompetenzen für die Zukunft aufbauen.

Bibliotheken haben ideale Voraussetzungen, um das Thema „Future Skills“ ganzheitlich, zugänglich und generationenverbindend zu gestalten.

Bibliotheken als Lernorte

- Bibliotheken können Future Skills nicht nur thematisch vermitteln, sondern sie praktisch erlebbar machen:

- z. B. in Workshops zu Medienkritik, Storytelling, Coding, Data Literacy, Argumentation, Diversitätskompetenz.

- Sie fördern systemisches Denken, Interdisziplinarität, Achtsamkeit und kulturelle Bildung durch ihr vielseitiges Angebot.

Cross-generationales Lernen aktiv ermöglichen

- Bibliotheken können Formate schaffen, in denen Alt und Jung gemeinsam lernen:

- z. B. bei KI-Sprechstunden, Repair-Cafés, Medienprojekten, Makerspaces, Tandem-Workshops.

- Dabei geht es nicht um „Ältere erklären Jüngeren“ oder umgekehrt, sondern um gegenseitige Bereicherung.

Kompetenzorientierung statt reiner Wissensvermittlung

- Zukunftskompetenz heißt: lernen, zu lernen.

- Bibliotheken sollten Lernräume statt nur Lehrangebote gestalten – flexibel, interaktiv, anwendungsorientiert.

- Die Förderung von Reflexions- und Transferfähigkeiten kann z. B. durch kreative Formate wie Design Thinking, Diskussionsrunden oder Selbstlernstationen erfolgen.

Brücken bauen zwischen Bildung, Alltag und Lebenswelt

- Future Skills entstehen nicht in der Theorie – sie entstehen im Tun, im Austausch, im Leben.

- Bibliotheken als niedrigschwellige Orte können zwischen formaler Bildung und informellem Lernen vermitteln – und generationenübergreifende Bildungsbrücken schlagen.

Future Skills sind mehr als eine Liste moderner Fähigkeiten – sie sind ein lebenslanger Lernmodus. Bibliotheken können als offene, generationenverbindende Bildungsorte diesen Modus verkörpern. Ihr Potenzial liegt nicht nur in der Vermittlung von Inhalten, sondern in der Gestaltung von Räumen für gemeinsames, zukunftsgerichtetes, kompetenzbasiertes Lernen. Cross-generationales Lernen sollte dabei nicht die Ausnahme, sondern das Prinzip sein.

Vom Mut zum Aufhören: Wie Exnovation die Zukunft gestaltet

Additiv vs. substraktiv Denken

- Unser Handeln ist oft additiv: Wir fügen Neues hinzu, ohne Altes zu hinterfragen.

- Dabei ist substraktives Verhalten – also das gezielte Weglassen, Reduzieren oder Beenden – oft effektiver.

Exnovation: Das bewusste Beenden

- Exnovation bedeutet: loslassen, verlernen, ausschleichen, de-investieren, abbauen.

- Es ist ein strategischer Schritt, um Ressourcen freizusetzen und Raum für Neues zu schaffen.

- Exnovation ist nicht das Gegenteil, sondern eine Voraussetzung von Innovation.

Psychologische Hürden

- Loslassen fällt schwer, u. a. wegen:

- Verlustaversion

- Status-quo-Verzerrung

- Fehlinvestitionsfalle („Wir haben doch so viel reingesteckt“)

- Angst vor dem Unbekannten

- Es braucht Tools, Reflexion und kulturelle Offenheit für den bewussten Rückbau.

Vom Ende her denken

- Gutes Innovationsmanagement bedeutet: Schon beim Anfangen an das Aufhören denken.

- Aufbau und Abbau gehören zusammen – für mehr Klarheit, Fokus und Nachhaltigkeit.

[Quelle und Praxisbezug: https://www.mi-di.de/exmove]

Bibliotheken sind als öffentliche Institutionen häufig Innovations- und Traditionsorte zugleich. Der Gedanke der Exnovation hat deshalb hohe Relevanz, wird aber bisher selten bewusst praktiziert.

Bibliotheken als Orte des strategischen Aufräumens

- In Zeiten knapper Ressourcen (Personal, Raum, Finanzen) ist Exnovation ein Werkzeug zur Priorisierung:

- Welche Angebote, Tools, Projekte sind nicht mehr wirksam?

- Was kann zugunsten neuer Formate bewusst beendet werden?

Raum für Neues schaffen

- Exnovation kann Bibliotheken helfen, Raum für Innovationen zu schaffen – z. B. für:

- neue Zielgruppen (z. B. junge Erwachsene, Berufstätige)

- neue Formate (z. B. digitale Labs, Makerspaces)

- neue Kooperationen (z. B. mit Bildungsinitiativen, Sozialräumen)

- Wichtig: Nicht nur Neues anfangen, sondern auch bewusst alte Routinen loslassen.

Kulturwandel in der Institution

- Bibliotheken können Exnovation als Teil einer lernenden Organisation verstehen:

- Reflexion über Wirksamkeit, Nutzungszahlen, gesellschaftliche Relevanz

- Förderung einer Fehlerkultur und Lernbereitschaft

- Ermutigung zum Loslassen ohne Scheitern-Stigma

Praktische Anwendung

- Potenzielle Einsatzfelder:

- Ausmisten veralteter Bestände und Medientypen

- Abschalten von wenig genutzten digitalen Diensten

- Einstellen redundanter Veranstaltungsformate

- Reduzieren von Verwaltungsaufwand zugunsten nutzerorientierter Angebote

Vorbildfunktion und Vermittlung

- Bibliotheken können auch Exnovationskompetenz an Nutzer:innen weitergeben:

- z. B. durch Workshops zu Digital Detox, Minimalismus, nachhaltigem Medienkonsum

- als Teil von Angeboten zu „Future Skills“ oder Lebensbalance

Exnovation ist eine vergessene Zukunftskompetenz. In einer Welt des permanenten Wandels braucht es nicht nur mehr Innovation, sondern auch den Mut zum Aufhören. Bibliotheken können hier Vorreiter sein – als Orte der Reflexion, des Wandels und des strategischen Loslassens. Wer Zukunft gestalten will, muss sich auch trauen, Vergangenheit loszulassen.

Bürokratie 2.0: Wie Technologie das Vertrauen in unsere Demokratie wiederherstellen kann

Was ist Bürokratie und warum funktioniert sie nicht mehr?

- Bürokratie = Regelwerk, das wir uns selbst geben, um das Gemeinwesen zu organisieren.

- Problem: Sie ist zunehmend überfordert, langsam, unübersichtlich.

- Folge: Vertrauensverlust, Überforderung der Bevölkerung, massive wirtschaftliche Verluste (146 Mrd. Euro jährlich).

- Extremfall: Gerichte, die keine Klagen mehr bearbeiten können = Erosion des Rechtsstaats.

Technologische Lösung: Rechtslogik + Software

- Idee: Gesetze nicht nur für Menschen, sondern auch für Maschinen verständlich machen.

- Ziel: Bürokratische Prozesse automatisieren, beschleunigen, verständlicher machen – ohne demokratische Kontrolle zu verlieren.

Technologischer Baukasten

- Rulemapping: Visualisierung und Analyse von Rechtsregeln.

- Open Source Rulemap Builder (OS 2025): Offenes Tool zur Regelmodellierung.

- Rule AI: KI, die Regelwerke interpretiert, überprüft und Lücken erkennt.

- Public Rulemap Library: Offene Sammlung digitalisierter Gesetzeslogik.

- Digital Legislation Standard: Einheitlicher, maschinenlesbarer Standard für Gesetzestexte.

Zivilgesellschaft und Innovation

- Plattformen wie betterplace.org oder nebenan.de zeigen, dass digitale Beteiligung Vertrauen schaffen kann.

- Initiativen wie SPRIN-D (Bundesagentur für Sprunginnovationen) suchen nach disruptiven, aber demokratisch tragfähigen Ansätzen für Governance-Innovation.

Bibliotheken stehen an der Schnittstelle zwischen Information, Gesellschaft und Demokratie – und können zentrale Impulsgeber für „Bürokratie 2.0“ sein.

Zugang zu Rechtsinformation

- Bibliotheken können helfen, Gesetzgebung und Verwaltungsvorgänge verständlicher und transparenter zu machen.

- Durch Vermittlungsarbeit rund um Open Government, digitale Gesetzesdatenbanken und maschinell lesbare Regelwerke können sie Rechtsbildung fördern.

Informationskompetenz trifft Rechtslogik

- Vermittlung von Legal Literacy wird wichtiger: Wie funktionieren Gesetze? Wie kann man sie analysieren? Welche Rolle spielen Datenformate?

- Bibliotheken könnten in Kooperation mit Civic-Tech-Initiativen (z. B. OS Rulemap Builder) Workshops, Infoabende und digitale Tools anbieten.

Demokratische Teilhabe und Technologie

- Öffentliche Bibliotheken können Brücken bauen zwischen Staat, Technologie und Zivilgesellschaft:

- z. B. als Ort für Bürger:innenbeteiligung, digitale Petitionen oder Feedback zu Gesetzesvorschlägen

- oder als Lernräume für neue demokratische Technologien

KI in der Regelbildung kritisch begleiten

- Bibliotheken sollten auch kritisch-reflexive Räume sein: Wie funktioniert Rule AI? Welche Risiken hat maschinelle Rechtsanwendung?

- Sie bieten Raum für Diskussionen zu Datenschutz, Transparenz, Fairness in der digitalen Gesetzesanwendung.

Dokumentation und Archivierung

- Als Gedächtnisorte der Gesellschaft können Bibliotheken helfen, die Entwicklung von Gesetzeslogik und -praxis offen, nachvollziehbar und historisch dokumentiert zu archivieren – auch in digitalen Formaten (z. B. Rulemaps, Legal-Code-Versionierung).

Die digitale Transformation von Bürokratie kann Vertrauen in Demokratie stärken – wenn sie offen, partizipativ und nachvollziehbar gestaltet wird. Bibliotheken können als Vermittlerinnen, Aufklärerinnen und Plattformbetreiberinnen eine zentrale Rolle spielen: für ein demokratisches Bürokratieverständnis im digitalen Zeitalter.

Öffentlicher IT-Support für alle Menschen!

Das Digital-Zebra

Ein Infrastrukturprojekt des Verbandes der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) zur Förderung digitaler Inklusion – nicht als reines Digitalisierungsprojekt, sondern als öffentliches Unterstützungsangebot zur sozialen Gerechtigkeit in der Digitalisierung.

Alle Informationen aus erster Hand:

- https://gemeinsamdigital.berlin.de/de/massnahmen-der-strategie/digital-zebra/

- https://www.zlb.de/digital-zebra/

- https://www.voebb.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&noRedir&sp=SPROD00&sp=SWI01000363

Bibliotheken als Dritte Orte

- Digital-Zebra stärkt Bibliotheken als soziale Infrastruktur: als offene, vertrauenswürdige Räume, in denen Teilhabe aktiv ermöglicht wird.

- Bibliotheken bieten nicht nur Wissen, sondern auch Orientierung und Begleitung – physisch, digital und menschlich.

Digitale Teilhabe als neue Grundversorgung

- Der Ansatz ist nicht bildungszentriert, sondern infrastrukturorientiert:

- Digitale Grundversorgung wie Strom oder Wasser.

- Kein „Nice to Have“, sondern gesellschaftlich notwendig.

Verankerung im Quartier

- Digital-Zebra zeigt, wie Bibliotheken im Stadtteil aktiv sein können – außerhalb des Gebäudes, direkt im Lebensalltag.

- Verweisberatung, Netzwerkarbeit und niedrigschwellige Kommunikation gehören zur täglichen Praxis.

Empowerment statt Pädagogik

- Statt belehrender Formate steht Zugewandtheit im Fokus.

- Vermittlung auf Augenhöhe – viele der Lots*innen arbeiten selbst biografisch nah an den Zielgruppen.

Digitale Souveränität und Open Source

- Digital-Zebra fördert digitale Mündigkeit durch Beratung zu Open-Source-Alternativen.

- Das Projekt reduziert Abhängigkeit von Big Tech und fördert langfristig eine nachhaltige Digitalstrategie.

Digital-Zebra ist ein zukunftsweisendes Beispiel dafür, wie Bibliotheken soziale Gerechtigkeit im digitalen Raum mitgestalten können. Es verbindet Technik, Vertrauen, Teilhabe und konkrete Hilfe im Alltag – ein Modell für die ganze Bundesrepublik.

Draußen TikTok, drinnen Fax. Vom Quereinstieg in eine Behörde

Digitalisierung: nicht for profit, sondern für Menschen

- Digitalisierung in der Verwaltung soll nicht gewinnorientiert, sondern gemeinwohlorientiert sein.

- Ziel: Bessere Arbeitsbedingungen, effizientere Services und echte Bürgernähe.

- Programme wie Work4Germany-Fellowships oder der DigitalCheck bringen UX, Service-Design und agile Methoden in die Verwaltung.

Menschen mit Veränderungswillen sind da – aber oft gefangen im System

- Verwaltung ist geprägt von rechtlicher Haftung, laufbahnrechtlichen Hürden, Personalverwaltung statt -entwicklung.

- Es gibt viele engagierte, motivierte Menschen – doch:

- Karrieren sind schwer planbar

- Kreative Impulse werden gebremst

- Risikoaversität dominiert

Probleme: Strukturen, Kultur, Sichtbarkeit

- Ein Flickenteppich bei digitalisierten Leistungen

- Viele gute Projekte sind unsichtbar, weil es an Kommunikation, Austausch und Skalierung fehlt.

- Verwaltung ist oft ein Labyrinth mit zu wenigen Austauschformaten zwischen Fach-Silos.

Lösungen: Räume, Methodik, Kulturwandel

- Es geht nicht nur um Technik, sondern um:

- neue Arbeitsräume (physisch & mental)

- crossfunktionale Zusammenarbeit

- OKR-Foren, Open Spaces, New Work

- Kulturwandel durch Menschen mit „Bock“ – die Ergebnisse zeigen und andere mitziehen.

- „Purpose-driven Jobs“ und mehr Mitgestaltung als Attraktivitätsfaktoren.

Parallelen zu Öffentlichen Bibliotheken

- Öffentliche Bibliotheken stehen vor denselben Herausforderungen wie die Verwaltung:

- Verwaltungsstrukturen, aber zugleich innovative Anforderungen.

- Personalengpässe, Kompetenzlücken, aber auch große Gestaltungsräume.

- Auch hier gilt: Digitalisierung ist Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck.

Bibliotheken als Zukunftslabore für öffentliche Verwaltung

- Bibliotheken können Methodenräume sein:

- für UX-/Service-Design-Workshops,

- für agile Verwaltungsformate,

- für Begegnungen über Bereichsgrenzen hinweg.

- Sie können Modellprojekte aufsetzen, z. B. zu Open Data, Digital-Lots:innen …

Bibliotheken als Arbeitgeber der neuen Verwaltungskultur

- Mit flexiblen Arbeitsmodellen (z. B. Homeoffice), interdisziplinären Teams und klarem gesellschaftlichem Purpose.

- Reizvoll für junge Fachkräfte mit „Bock auf Impact“ – wenn interne Hürden abgebaut werden.

Verwaltungsbildung & Rechtskommunikation

- Bibliotheken können helfen, Verwaltung transparenter und verständlicher zu machen:

- durch leicht zugängliche Informationen zu digitalen Bürgerdiensten,

- rechtliche Aufklärung (z. B. „Was heißt Haftung im Amt?“),

- Schulungsangebote mit Verwaltungspartner:innen.

Die Verwaltung der Zukunft ist digital, bürgernah und kompetenzorientiert – aber der Weg dorthin braucht Mut zur Veränderung, neue Räume für Zusammenarbeit und den Austausch über Silos hinweg. Bibliotheken können in diesem Wandel Katalysatoren sein – als Räume für Public Innovation, als Arbeitgeberinnen, als Partnerinnen und als Impulsgeberinnen. Sie zeigen, dass Verwaltung auch anders kann – menschlich, offen, sinnvoll.

Demokratie aktiv schützen: ein Lernfeld für die Verwaltung

Demokratische Neutralität ≠ politische Sterilität

- Verwaltung soll neutral sein – nicht parteipolitisch – aber dennoch grundgesetztreu und menschenrechtsbasiert handeln.

- Das bedeutet: keine Diskriminierung, Schutz marginalisierter Gruppen, und klare Haltung gegenüber antidemokratischen Tendenzen.

Verfassungsrechtliche Pflichten in der Verwaltung

- Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sind nicht optional – sie sind Bindung und Richtschnur.

- Verwaltungshandeln darf nicht beliebig sein – es braucht:

- Rechtskenntnis, etwa über Remonstrationspflicht

- Sicherheit im Umgang mit rechtswidrigen Weisungen

- Bewusstsein über die eigene Rolle im demokratischen System

Demokratisches Handeln erlernen

- Viele Mitarbeitende in Behörden erleben eine hohe Handlungsunsicherheit.

- Es fehlen:

- evidenzbasierte Datengrundlagen

- Beratungsangebote für Zweifelsfälle

- niedrigschwellige Tools wie z. B. ein „Demokratie-Kit“

- Demokratische Resilienz entsteht nicht von außen, sondern durch reflektierte Verwaltungsakteur:innen im Innern.

Netzwerke, Mut und kollektive Verantwortung

- Demokratie verteidigt sich nicht von allein – sie braucht:

- Menschen, die ihre Verantwortung kennen und wahrnehmen

- vernetzte Reflexion (z. B. Austauschforen, Peer-Support)

- Raum, um auch Fehler zu besprechen, nicht nur Anweisungen umzusetzen

- Wichtig ist, dass Verwaltung nicht technokratisch, sondern werteorientiert handelt.

Bibliotheken als demokratische Infrastruktur

- Bibliotheken gelten als „dritte Orte“, die offen, vertrauenswürdig und neutral sind – genau das macht sie zum perfekten Lern- und Dialograum über Demokratie.

- Sie sind Orte, wo Verwaltung und Zivilgesellschaft ohne Barrieren ins Gespräch kommen können.

Demokratiebildung nicht nur für Bürger:innen

- Bibliotheken könnten Angebote für Verwaltungsmitarbeitende entwickeln:

- Workshops zu Beamtenrecht & Grundgesetz

- Reflexionsformate zu neutralem, aber wertebasiertem Verwaltungshandeln

- Lesungen, Talks, Diskussionsabende mit Akteur:innen aus Verwaltung & Demokratieprojekten

Räume für Austausch, nicht für Zeigefinger

- Bibliotheken sollten keine moralisierenden Orte sein – sondern offene Räume für Selbstklärung und demokratischen Dialog.

- Zentrale Rolle: Vertrauensbildung – auch gegenüber Menschen, die sich institutionell entfremdet fühlen.

Brücken bauen: Verwaltung ↔ Zivilgesellschaft

- Bibliotheken können:

- als Vermittlerinnen zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung auftreten

- Kooperationspartnerinnen für Demokratieprojekte sein

- digitale und analoge Informationsangebote zur demokratischen Grundordnung bündeln (z. B. Grundgesetz, Remonstrationspflicht, Bürgerrechte)

Demokratie beginnt nicht erst im Parlament – sie zeigt sich im täglichen Verwaltungshandeln. Die Verwaltung muss nicht unpolitisch sein, sondern verfassungstreu, reflektiert und offen für Kritik. Bibliotheken können diesen Lernprozess unterstützen, begleiten und anregen – als neutrale, aber nicht gleichgültige Orte, an denen die Demokratie nicht erklärt, sondern gelebt wird.

XYZ? Generationenlabels zementieren doch nur Vorurteile!

Generationenlabels sind problematisch

- Begriffe wie „Generation Z“, „Boomer“ oder „Gen X“ sind vereinfachende Etiketten, die komplexe Menschen auf Klischees reduzieren.

- Empirisch kaum haltbar (vgl. Martin Schröder, Soziologe; Harvard Business Review).

- Sie fördern Altersstereotype, statt Vielfalt zu sehen.

Alter ist ein Datenpunkt, kein Schicksal

- Alter funktioniert wie ein Mischpult, nicht wie ein Schalter: es ist ein Datenpunkt unter vielen, nicht die alles entscheidende Variable.

- Lebensverläufe sind heute nicht linear: Sabbaticals, späte Bildungswege, Ruhestand mit 70 oder Weiterbildung mit 60.

Agebombs: Donkey-Kong des Altwerdens

- Das Alter birgt Hindernisse (z. B. Framing, Ausschlüsse, Diskriminierung), die wie „Bomben“ entschärft oder umgangen werden müssen – spielerisch, dynamisch.

- Besonders Frauen erleben Framing & Diskriminierung (z. B. als „zu emotional“ oder „nicht mehr entwicklungsfähig“).

Altersdiversität ist ein Gewinn

- Altersmischung ist kein Hindernis, sondern eine strategische Ressource:

- Wirtschaftlich wertvoll

- Ermöglicht Perspektivwechsel

- Fördert Resilienz, z. B. durch „Generation Flux“: Anpassungsfähigkeit, Neugier, Offenheit

Gestaltung & Teilhabe

- Altersfreundliche Räume und Technologien sind kein Zusatz, sondern ein Akt von Inklusion und Mitgestaltung.

- Kinder übernehmen bereits ab dem dritten Lebensjahr Altersstereotype (Becca Levy, Yale) – Vorurteile zu hinterfragen ist also dringend nötig.

Bibliotheken als altersübergreifende Begegnungsräume

- Bibliotheken sind prädestiniert dafür, Generationen zu verbinden:

- Digital-Cafés, Leseclubs, Makerspaces oder KI-Workshops generationsübergreifend, gemeinsam

- Keine Trennung nach Alter, sondern Fokus auf gemeinsamen Interessen & Lernzielen

Bildungsangebote jenseits von Altersbildern

- Weg von Angeboten „für Senior:innen“ oder „für Jugendliche“ – hin zu:

- Intergenerationellen Lernformaten

- Altersgemischten Teams

- Selbstbestimmter Angebotswahl, nicht basierend auf Etiketten

Design & Technik altersinklusiv denken

- Bibliotheken sollten:

- ihre digitale Infrastruktur auf Barrierefreiheit und generationenübergreifende Nutzung prüfen,

- Technologien (z. B. Apps, E-Reader, Online-Kataloge) für alle verständlich und nutzbar machen.

Bewusstseinsbildung durch Programme & Medien

- Veranstaltungen, Ausstellungen und Medienangebote können helfen:

- Ageism sichtbar zu machen

- Altersdiversität als Chance zu kommunizieren

- Labels zu hinterfragen und durch Haltungen zu ersetzen

Alter als Ressource im Team

- Auch im Personalmanagement der Bibliotheken sollte Altersvielfalt als Stärke begriffen werden – mit Blick auf:

- Arbeitszeitmodelle

- Weiterbildungsangebote für alle Lebensphasen

- Mentoring-Konzepte in beide Richtungen

Altersvielfalt beginnt im Kopf – und hört nicht an der Bibliothekstür auf. Bibliotheken können Pionierinnen einer neuen, altersgerechten, aber nicht alternden Gesellschaft sein. Sie bieten Raum, um Labels hinter sich zu lassen, Ressourcen zu aktivieren und Menschen in allen Lebensphasen ernst zu nehmen – nicht als „Zielgruppe“, sondern als gleichwertige Mitgestaltende.

Kick-Starting the Maker Movement in Czechia: From a Beer to FAB25 – A Flagship Event for 1,100 Makers

Was ist FAB25?

- 21. Ausgabe der internationalen Fab Lab Conference (FABx) – erstmals in Zentraleuropa.

- Veranstaltungsort: Tschechien, mit 1.100 Teilnehmenden aus der globalen Maker-Szene.

- Laufzeit: 8 Tage, inkl. 30+ Keynotes, 120+ Workshops, Expos & Designformate.

- Motto: „Bridge the Gap“ – Lücken in der FabLab-Infrastruktur schließen.

Inhalte & Programm-Tracks

Fablabs 25 Years & Beyond

- Rückblick auf 25 Jahre FabLab-Bewegung

- Austausch über Best Practices und Zukunftsstrategien

Maker-to-Market

- Erfolgsgeschichten aus der Open-Source-Produktentwicklung

- Soziale und wirtschaftliche Wirkung lokaler Innovationen

Competences for the Digital Age & Emerging Technology

- Zukunftstechnologien (v. a. 3D-Druck)

- STEM-Bildung und neue Lernformate

- Nachwuchsförderung & Zukunft des „Hands-on Learning“

Organisation & Community-Building

- Drei Pre-Events mit 120 Teilnehmenden

- Freiwilligenprogramm, starke Community-Orientierung

- „First find your team, make your case, book a venue, engage the community“

- Zusammenarbeit mit der tschechischen FabLab- und Makerspace-Vereinigung

Bibliotheken als FabLab-Katalysatoren

- (Öffentliche) Bibliotheken sind zunehmend aktive Orte für Making, digitale Bildung und Innovation.

- FAB25 zeigt, welches kulturelle und bildungspolitische Potenzial in Makerspaces steckt – auch in Bibliotheken.

Bildung & Empowerment für das digitale Zeitalter

- Programmpunkte wie „Competences for the Digital Age“ und „Maker-to-Market“ passen ideal zu Bibliothekszielen:

- Zugang zu Technologie

- Förderung von Medien- und Zukunftskompetenzen

- Stärkung lokaler Innovationskraft

„Bridge the Gap“ als Handlungsimpuls

- Auch in Deutschland bestehen regionale Lücken in der digitalen Infrastruktur.

- Bibliotheken können aktiv dazu beitragen, diese Lücken zu schließen – z. B. durch:

- Mini-Maker-Spaces

- Technologie-Workshops

- Kooperationen mit Schulen, Bildungszentren, Tech-Initiativen

Veranstaltungsformate & Community-Arbeit

- FAB25 zeigt die Wirkung von Kreativität, Formatvielfalt und Community-Zentrierung:

- Open-Stage-Formate, Design-orientierte Umgebungen

- Bibliotheken können sich davon inspirieren lassen, um eigene digitale Veranstaltungen weiterzuentwickeln.

Changemaking der nächsten Generation: „Conscious Tinkering“ KI-osk

Was ist „Conscious Tinkering“?

- Ein praxisorientierter, risikoarmer Ansatz, um sich spielerisch und bewusst mit KI auseinanderzusetzen.

- Im Mittelpunkt steht: Tüfteln, Prototypen bauen, ausprobieren, ohne gleich „die große Lösung“ zu brauchen.

- Ziel: Kompetenzen in Datenmanagement, KI, Steuerung, IT-Infrastruktur durch konkrete, iterative Versuche aufbauen.

Changemaking der nächsten Generation

- Basierend auf dem Ansatz von Ashoka – dem weltgrößten Netzwerk für Social Entrepreneurship.

- Jugendliche und junge Erwachsene werden als aktive Mitgestalter:innen einer digitalen, demokratischen Gesellschaft gesehen.

- Werte: Partizipation, soziale Wirkung, Unternehmertum, Kollaboration.

KI-osk – vom Prototyp zur Relevanz

- KI-Projekte beginnen nicht mit Strategie, sondern mit Experimenten, die Strategie ermöglichen.

- Fokus auf:

- kleine, schnelle Prototypen

- repetitive, interne, risikoarme Anwendungsfälle

- Lernkultur statt Perfektionskultur

- Unnütze Versuche landen nicht im Müll, sondern auf dem „Friedhof der Experimente“ – aus Fehlern wird gelernt.

Bibliotheken als sichere Testräume für KI

- Bibliotheken bieten einen idealen Raum für „bewusstes Tüfteln“:

- Sie sind nicht primär wirtschaftsgetrieben, sondern gemeinwohlorientiert.

- Hier können Experimente mit KI-Prototypen ohne hohen Druck stattfinden.

- Perfekt für Erprobung interner Anwendungen (z. B. Automatisierung von Routineaufgaben, Chatbots für Auskunftsdienste).

KI-Kompetenz durch „Learning by Prototyping“

- Bibliotheken können niedrigschwellige KI-Labs oder KI-osk-Stationen einrichten:

- Für Besucher:innen, die spielerisch KI erleben möchten

- Für Mitarbeitende, die interne Prozesse weiterdenken

- Mit jedem Prototypen wächst praktisches Know-how – unabhängig vom Alter oder Techniklevel.

Junge Menschen als aktive „Change-Maker“

- Der Changemaker-Ansatz lässt sich auf Bibliotheken übertragen:

- Partizipative Innovationsprojekte mit Jugendlichen (z. B. zu ethischer KI, Datenkritik, kreativer KI-Nutzung)

- Maker-Projekte mit Purpose, nicht nur Technik

- Ziel: Zukunftskompetenz fördern, nicht nur Technik vermitteln

Vom Reden ins Tun kommen

- Statt auf „die große Strategie“ zu warten, sollten Bibliotheken:

- kleine Projekte mit begrenztem Risiko umsetzen

- Erfahrungen dokumentieren und teilen (Open Source, Erfahrungsberichte)

- eigene „Experimentierräume“ sichtbar machen, auch mit dem Risiko des Scheiterns

„Conscious Tinkering“ steht für eine neue Generation des Lernens und Wandelns: risikobewusst, erfahrungsorientiert, partizipativ. Bibliotheken können damit zu echten Prototypenwerkstätten für den digitalen Wandel werden – nicht nur als Lernort für Nutzer:innen, sondern auch als Transformationsort für sich selbst.

Deine Mediennutzung als Schlüsselanhänger

In diesem praktischen Workshop habe ich mir keinerlei Notizen gemacht, aber es hat mich trotzdem nachhaltig beeindruckt, wie mit einfachen Mitteln ein Einstieg in die Welt der “Datenphysikalisierung” vermittelt werden kann.

Ein Impuls, den ich in jedem Fall mit in meine Arbeit nehme.

ALT: Ein Fragebogen auf einem Tisch erfragt Mediennutzungsverhalten. Drei Fragen sind mit Symbolen visuell unterstützt: (1) Tägliche Smartphone-Bildschirmzeit (Symbol: Quadrat), (2) Anzahl genutzter Streamingdienste (Symbol: Dreieck), (3) Hauptquelle für Nachrichten (Symbol: Kreis). Die Antwortoptionen sind farbig (z. B. gelbes Dreieck für „mittel“) und jeweils mit einem „X“ markiert. Daneben liegt ein Schlüsselanhänger mit bunten Acrylsymbolen (Dreieck, Quadrat, Welle, Kreis).

Respekt, wenn ihr die 5030 Wörter bis hier hin gelesen habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem re:publica-recap den einen oder anderen Impuls mitgeben und meine These vom Anfang des Posts in Hinblick auf das Potenzial der re:publica für und mit Bibliotheken beweisen.